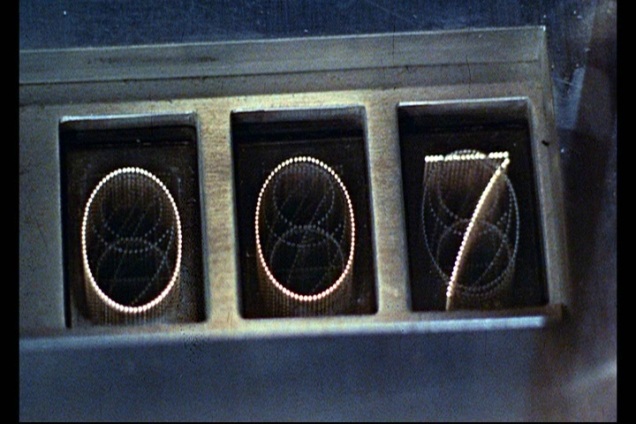

(Diamonds Are Forever)

Videoteca do Beto #197

Dirigido por Guy Hamilton.

Elenco: Sean Connery, Jill St. John, Charles Gray, Bruce Cabot, Putter Smith, Norman Burton, Lana Wood, Desmond Llewelyn, Bernard Lee, Bruce Glover, Lois Maxwell e Leonard Barr.

Roteiro: Tom Mankiewicz e Richard Maibaum, baseado em romance de Ian Fleming.

Produção: Albert R. Broccoli e Harry Saltzman.

[Antes de qualquer coisa, gostaria de pedir que só leia esta crítica se já tiver assistido ao filme. Para fazer uma análise mais detalhada é necessário citar cenas importantes da trama].

[Antes de qualquer coisa, gostaria de pedir que só leia esta crítica se já tiver assistido ao filme. Para fazer uma análise mais detalhada é necessário citar cenas importantes da trama].

Conhecido por marcar a despedida de Sean Connery da série 007 (na verdade, ele ainda voltaria em “007 – Nunca mais outra vez”, mas esta é uma refilmagem de “007 Contra a Chantagem Atômica” e não é considerado um filme oficial da série), “007 Os Diamantes são eternos” marca também a volta de Guy Hamilton, diretor de “007 Contra Goldfinger”, o melhor filme da franquia até então. Partindo de uma premissa interessante e contando com um primeiro ato promissor, o longa caminha bem até próximo de seu ato final, quando infelizmente não consegue sustentar o ótimo ritmo imprimido até ali.

Adaptado para o cinema por Tom Mankiewicz e Richard Maibaum com base em romance de Ian Fleming, “007 Os Diamantes são eternos” tem início quando o governo britânico decide enviar James Bond (Sean Connery) atrás de um suspeito de contrabandear diamantes da África do Sul para a Europa e os EUA. Com a ajuda da intermediadora Tiffany Case (Jill St. John), ele viaja para Los Angeles e acaba descobrindo que os diamantes na verdade iriam parar nas mãos de seu grande inimigo Blofeld (Charles Gray) como parte de um plano que poderia destruir grandes cidades em todo o mundo.

Para tentar repetir o sucesso de “007 Contra Goldfinger”, Guy Hamilton resolveu convocar boa parte da equipe técnica responsável por aquele e alguns outros filmes da série. Assim, além da volta de Sean Connery e do ator Charles Gray, que havia chamado a atenção em sua rápida participação como Henderson em “Com 007 só se vive duas vezes”, voltaram também o diretor de fotografia Ted Moore, o designer de produção Ken Adam e o roteirista Richard Maibaum, agora auxiliado por Tom Mankiewicz, estreante que viria a escrever o roteiro de outros filmes da franquia.

Continuando o tour da série pelo mundo, Amsterdam e Las Vegas foram as locações escolhidas desta vez, com a primeira se destacando pelos charmosos canais captados com eficiência pela câmera de Hamilton e de seu diretor de fotografia, enquanto a segunda ganha um visual colorido reforçado pelos fortes raios solares da Califórnia, que criam um contraste com as sequências que se passam em ambientes fechados e, especialmente, com o visual sombrio do deserto californiano no assassinato do dentista que introduz os assassinos comandados por Blofeld.

Quem também voltou foi o vozeirão de Shirley Bassey, responsável pela bela música tema “Diamonds are forever”, que inspirou as variações da trilha sonora de John Barry. Utilizando o tema clássico pontualmente como de costume, Barry erra apenas na composição pouco inspirada nas cenas de ação, como na terrível trilha que embala a fuga de Bond da Willard White a bordo de um carro lunar, que por sua vez é uma cena tão absurda que chega a ser divertida, assim como ocorre na perseguição de carros à noite em que Bond despista os inimigos. Esta diversão, no entanto, deve-se muito mais à forma como Hamilton conduz a cena e, principalmente, à maneira debochada que Connery as encara do que propriamente ao roteiro.

O trabalho da dupla de roteiristas até que começa bem, construindo uma trama envolvente que aborda questões interessantes como o tráfico internacional de diamantes, mas se perde ao longo da narrativa, especialmente naquilo que é o principal num filme de 007, ou seja, a construção de cenas de ação realmente empolgantes. Por sua vez, Guy Hamilton e seus montadores Bert Bates e John W. Holmes imprimem um ritmo muito interessante nesta primeira parte do longa, que acompanha a inventiva forma de contrabando dos diamantes, mas falham por também não conseguirem melhorar o ato final, carente de momentos de maior impacto.

Já na direção de atores, Hamilton se sai novamente bem, extraindo atuações carismáticas de boa parte do elenco. Em sua despedida da série, Sean Connery volta para trazer o charme e a autoconfiança que tanto caracterizam seu James Bond, pronunciando logo em sua primeira aparição a famosa frase “Bond. James Bond”, assim como acontece no primeiro filme da série – e é interessante observar a rápida menção as férias do personagem na conversa com “M” (Bernard Lee), numa elegante referência ao longa anterior que demonstra respeito pelo trabalho realizado. Novamente demonstrando indiferença diante do perigo e muita astúcia para enfrentar os problemas, Bond protagoniza ótimos momentos como a sufocante luta num elevador em Amsterdam e a tensa sequência em que é colocado num caixão que será cremado – e em ambas, acreditamos no esforço e na dor do personagem graças ao bom desempenho de Connery.

Já na direção de atores, Hamilton se sai novamente bem, extraindo atuações carismáticas de boa parte do elenco. Em sua despedida da série, Sean Connery volta para trazer o charme e a autoconfiança que tanto caracterizam seu James Bond, pronunciando logo em sua primeira aparição a famosa frase “Bond. James Bond”, assim como acontece no primeiro filme da série – e é interessante observar a rápida menção as férias do personagem na conversa com “M” (Bernard Lee), numa elegante referência ao longa anterior que demonstra respeito pelo trabalho realizado. Novamente demonstrando indiferença diante do perigo e muita astúcia para enfrentar os problemas, Bond protagoniza ótimos momentos como a sufocante luta num elevador em Amsterdam e a tensa sequência em que é colocado num caixão que será cremado – e em ambas, acreditamos no esforço e na dor do personagem graças ao bom desempenho de Connery.

Escolhidas para viverem as bondgirls da vez, Lana Wood tem uma rápida participação como a sexy Plenty (e Bond faz uma piada impagável com o nome da moça), enquanto Jill St. John inicialmente compõe Tiffany como uma mulher sensual e esperta que não será facilmente enganada por James Bond, mas acaba perdendo força ao longo da narrativa, muito mais por culpa do roteiro do que por demérito da atriz, que encerra sua participação de maneira melancólica ao apoiar-se apenas no forte apelo sexual das roupas que é obrigada a usar no ato final (figurinos de Don Feld).

Já Charles Gray percorre o caminho inverso na pele de Blofeld. Inicialmente parecendo frágil ao ser derrotado com facilidade por Bond, o divertido vilão surpreendentemente retorna com força total durante a narrativa, protagonizando ótimos momentos até que seja novamente derrotado pelo agente secreto. E é justamente na visível queda de ritmo da segunda metade da narrativa que reside o maior escorregão de “007 Os Diamantes são eternos”, confirmada no fraco desfecho que, além de enfraquecer seu ótimo vilão, ainda está muito aquém da empolgante primeira metade do longa, dando a sensação de que tudo é resolvido de qualquer jeito e sem o mesmo cuidado demonstrando na engenhosa construção inicial da trama. Em questão de minutos, Bond descobre o paradeiro de Blofeld, invade o local e consegue impedir a destruição imaginada por ele, que pouco consegue fazer mesmo com tamanho poderio a seu favor.

Já Charles Gray percorre o caminho inverso na pele de Blofeld. Inicialmente parecendo frágil ao ser derrotado com facilidade por Bond, o divertido vilão surpreendentemente retorna com força total durante a narrativa, protagonizando ótimos momentos até que seja novamente derrotado pelo agente secreto. E é justamente na visível queda de ritmo da segunda metade da narrativa que reside o maior escorregão de “007 Os Diamantes são eternos”, confirmada no fraco desfecho que, além de enfraquecer seu ótimo vilão, ainda está muito aquém da empolgante primeira metade do longa, dando a sensação de que tudo é resolvido de qualquer jeito e sem o mesmo cuidado demonstrando na engenhosa construção inicial da trama. Em questão de minutos, Bond descobre o paradeiro de Blofeld, invade o local e consegue impedir a destruição imaginada por ele, que pouco consegue fazer mesmo com tamanho poderio a seu favor.

Claramente dividido em duas partes distintas, “007 Os Diamantes são eternos” define muito bem a fase da franquia 007 estrelada por Sean Connery. É irregular, porém divertido.